//【090期 FEATURE】

部份青年認為,只有當運動能帶來成績或資源,才值得投放時間。

但我覺得,真正重要的是找到屬於自己的熱愛。

── 社區運動推動者 李芷菁

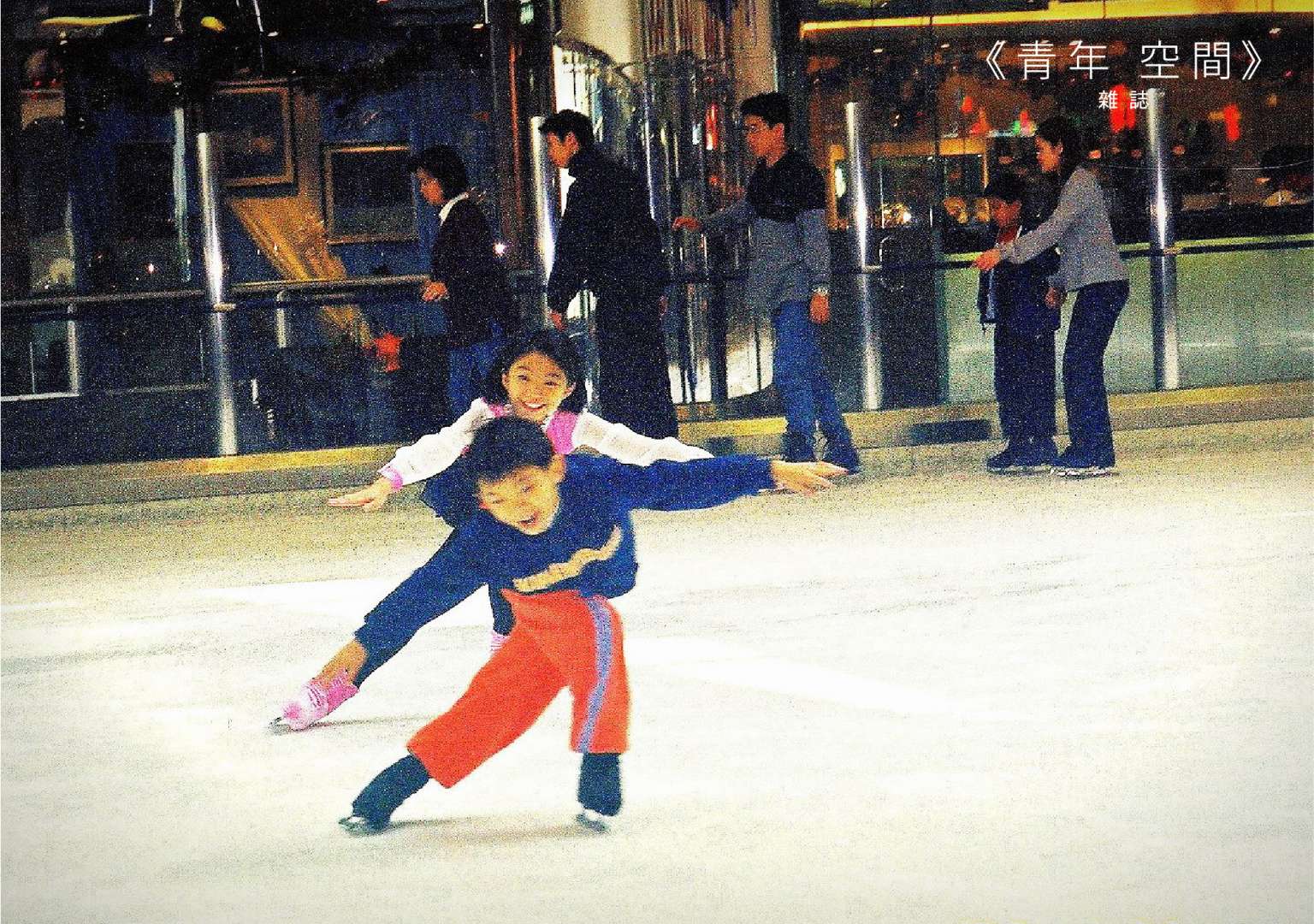

退役港隊運動員李芷菁(Phyllis)已接觸運動推廣行業近十年。曾作為香港花樣滑冰選手的她,為何轉身投入運動推廣行業、毅然走進社區、選擇了一條截然不同的路?從幕前走到幕後,她又如何將運動員的經驗轉化為推動社區體育的力量?這次訪談,探索了她在冰面轉身後,如何繼續為香港體育投入熱誠和可能。

從幕前到幕後 從個人到團體

Phyllis自小與滑冰結緣,不僅曾是香港代表隊成員,更一度奪得香港花式滑冰排名賽亞軍。她活躍至21歲退役,離開賽場,於她而言無疑是個巨大的轉變。結束選手生涯後,她曾擔任滑冰教練,更考獲了國際滑冰技術專家資格。她說:「我在花樣滑冰上投放了十多年的時間,滑冰場已成為我的舒適區。」而在接觸運動推廣的工作後,她選擇跳出熟悉的冰面,下定決心迎接全新的挑戰。

Phyllis與運動推廣行業的淵源能追溯至2015年。「當時我在非牟利機構—香港冰球訓練學校工作,負責推廣冰球,並認識了香港青年協會的同事。」這段經歷令她意識到,能讓小朋友接觸一些平日少見的運動項目,是極具價值和有意義的工作。她把過往的經歷轉化為工作優勢,利用運動員「不輕言放棄」和「不斷尋求解決方案」的態度,面對陌生的工作和考驗。多年來,她參與不同類型的運動推廣工作,直至 2024年正式加入青協的社區體育部,成為「社區運動推動者」的一員。在青協,她的工作涉及不同年齡層,如為在職青年而設的「賽馬會好動城市計劃」和為青少年開辦的「全民騰飛.欖轉民坊」青少年帶式欖球培訓計劃等,致力增加市民深入接觸運動的機會。

成為運動推廣者後,於Phyllis自身而言,最大的不同是「由個人走向團隊」。「以前比賽,我只會關注我自己,例如怎樣把每個動作做到最好。」但現在,她需要思考如何讓整個團隊運作順暢,如何和不同持份者溝通協調。她回想以往做運動員的經歷,「現在看來,那時候身邊有教練、家人的支持,也絕非是『一個人』。」透過職涯的改變,她體會到團隊合作的重要性,對熱愛的運動也有了進一步的了解。

全民運動:從心態到行動

隨著全運會將至,社會的也討論愈來愈熱烈。對於如何帶動市民成為運動的一分子,Phyllis強調「心態」的調整,「不要抗拒流汗,不要認為運動是高門檻或花時間的事情。」她提出,一開始接觸運動,不需要設定過高的目標。以跑步為例,可以由跑一首歌的時長開始,再慢慢疊加。當發現自己比一天比一天進步,就會有滿足感。

她亦看到香港運動氛圍的轉變。「氣氛比以前好,但希望不只是曇花一現,而是有效的長期發展。」她認為,運動推廣應該從小學、中學開始建立基礎,讓年輕人在成長過程中自然地培養對運動的興趣。不過,她亦明白到,學業壓力往往令學生難以兼顧。正因如此,她現在的工作便是希望透過社區提供多樣的選擇,讓青少年在課堂以外,仍能接觸運動。而體育部的角色,就是在社區內滲透運動氛圍,同時打破部分運動「精英化」的風氣,讓更多人能夠公平地參與其中。

運動的價值:堅毅與初心

Phyllis觀察到:「部分青年認為,只有當運動能帶來成績或資源,才值得投放時間。」但她認為,真正重要的是「找到屬於自己的熱愛」,並憑著自發性的動力去發展,而不是只因一時的潮流或別人的眼光而參與。她希望青年人能夠以「個人實現」為目標,並從中獲得自信和成就感。為此,青協在舉辦不同賽事時,除了傳統的冠亞季軍外,亦加設了其他獎項如「最佳進步獎」、「最有態度大獎」等等,鼓勵不同水平的參加者享受比賽的過程,不要只著眼於勝負。

而問到運動除了鍛鍊身體和競逐獎項之外,能帶來甚麼更深層的價值時,Phyllis笑說:「雖然老套,但我認為是『堅毅』。」在她眼中,運動是一種持續與尋找自我的過程—「現在的失敗不等於以後的失敗,一刻的勝利也不代表以後會順風順水。」學會不放棄,學會接受失敗,也學會在過程中找到自己的發光點。即使結果未如理想,只要在過程中拼盡全力,已是一種圓滿。而這種感受和經歷是難以被取代的。

最後,她寄語現役和未來的運動員,要懂得珍惜現有資源。她指,許多著名的運動員,都不是出自富裕的家庭,不要抹煞自己的可能性。「要不忘初心。可能是因為不捨得離開朋友,又可能是單純地喜愛投籃的感覺。」不要忘記當初的熱誠,儘管只是很微小的事。

香港青年協會 社區體育部 CTS

FB:香港青年協會社區體育部

IG:@cts.hkfyg

/ Text | 李芷菁

/ 相片 | 林志華

相關閱讀: