//【090期 FEATURE】

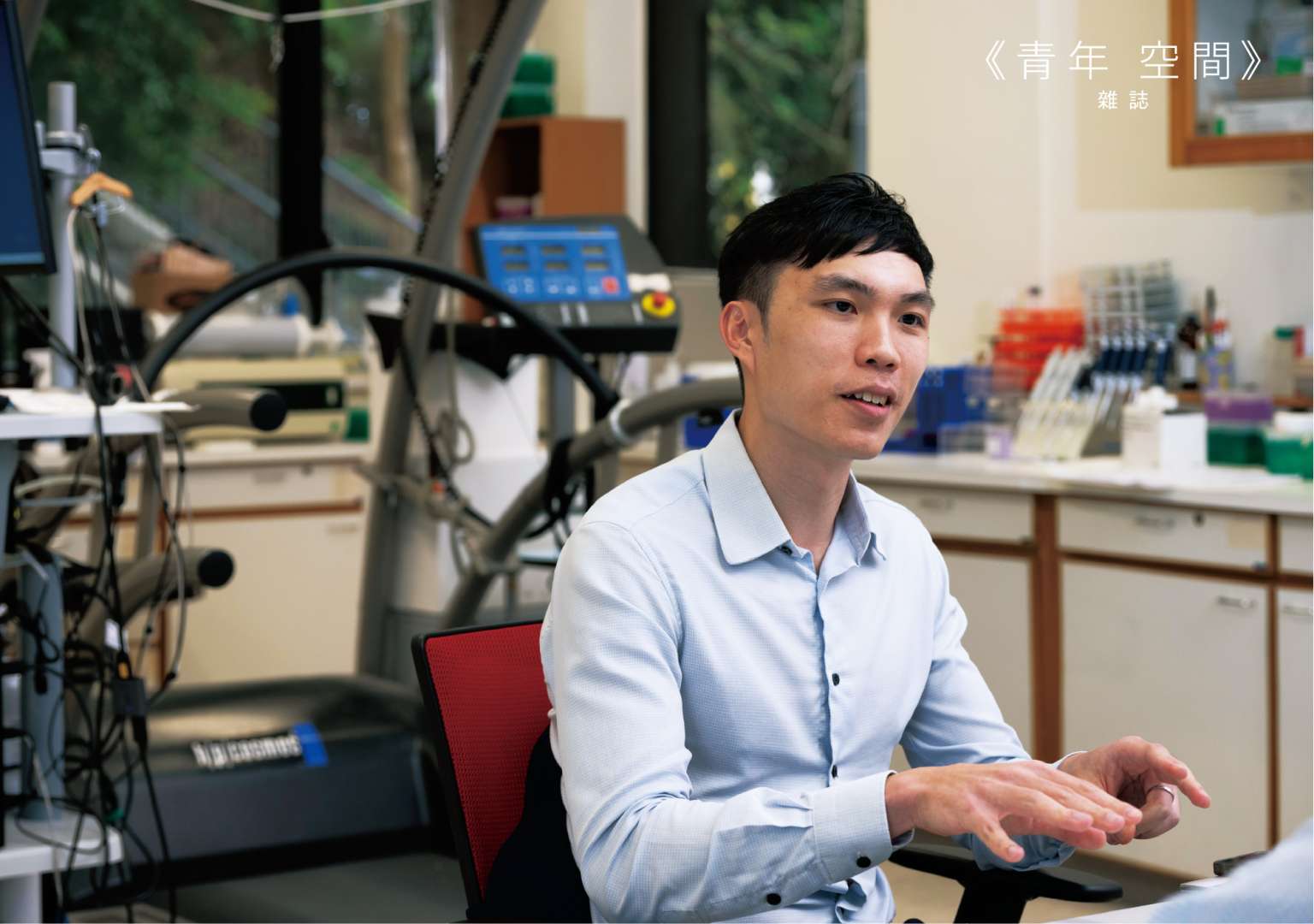

中大體育運動科學系潘教授曾跟不少青少年一樣,中學時期在跑道上淋漓盡致地揮灑汗水,在學界比賽中奮力地爭奪獎杯,可是過度的投入卻招致傷患,後來他在物理治療的過程裡了解到原來要做好運動,並不能只靠一股蠻力,需要有系統的訓練或輔助才能避免受傷,「長玩長有」。因此,他漸漸對運動原理產生興趣,由在會考自修體育科,到大學選讀體育系,畢業後繼續攻讀運動科學碩士、博士,披上實驗袍,從球場走進實驗室,研究起運動背後的科學。

做好運動,不止要train hard,還要train smart。

── 中大體育運動科學系教授 潘梓竣

運動也是科學?

「讀體育是不是代表只需要練習跑步、打球技巧,並不需要讀書?」問潘教授,他表示過去在大學體驗日,曾遇到不少中學生誤以為讀體育系就只要每天做運動,沒有想到原來需要學習大量科學理論。運動科學是綜合學科,包括生理學、營養學、運動心理學等範疇,希望透過有科學基礎的知識提升人們做運動的能力,故此學生需要明白運動背後的原理,例如如何讓運動員在壓力環境下發揮應有水準、研究運動員跑步時的關節排列與步速之間的關係等等。不只是做一個橫衝直撞的「波牛」,運動科學更加注重讓同學建立良好的邏輯思維,了解運動背後的理論根據,運用科學知識從不同的層面來思考運動。

走過運動科學研究之路

回望由接觸到深入研究運動科學的過程,潘教授笑指自己年少時候對運動的理解過於片面,當時認為要使得運動能力進步,只需加強訓練技術。直到進入中大就讀,有幸跟隨教授到香港體育學院的精英訓練科技部門參觀,了解背後訓練架構,這才發現原來要提升精英運動員的能力和技術,不單靠他們的努力和汗水,更依賴整個專業團隊,包括負責監控運動員飲食的營養師、比賽前為運動員輔導的運動心理學家、運動後立即為運動員放鬆肌肉的按摩師等等,各方專業齊集,只為他們量身設計訓練計劃,使其在比賽上的表現更加出彩。

雖然潘教授並非精英運動員,但是運動科學也為他的運動及健康習慣帶來不少改變,他坦然由於過去運動時過於蠻衝直撞,故此留下了需要長期醫治的傷患,在接觸運動科學後,他更懂得注重休息,按照身體狀況編排合適運動強度,並更加注重食物營養與運動計劃的配合,才能讓運動帶來更好的效果。「原來要做好運動,不止要train hard,還要train smart。」潘教授如是說。

合適運動才能持續

除了目前的研究工作外,潘教授亦有主持講座,及為社區總會開班教授運動理論知識,甚至需要為學員和服務對象制定運動方案,幫助他們建立更健康的生活。提及在這些工作中遇過的最大挑戰,潘教授認為是學員缺乏對於健康計劃的遵從性,這背後可能出自不同原因,有些對象工作繁忙,欠缺時間和精力做運動,或者對於計劃安排的運動興趣不大,所以缺乏動力執行。因此,潘教授需要先了解對象的身體狀況、運動目標、生活作息、喜好等,再運用運動科學的知識從細節修改計劃,務求讓對象能夠舒適、持之以恆地跟隨計劃,持續保持健康生活。

若青少年正面對無法持續運動的困難,潘教授建議他們多嘗試各種類型的新興運動,最重要是找到自己喜歡又合適的運動項目,便能提升運動動力。長久以來,青少年多數學習籃球、羽毛球、乒乓球等傳統主流運動,若同學不太擅長這些運動項目,跟不上其他同伴的步伐,自然會喪失興趣;近年不少中小學開始推廣新興運動,例如躲避盤、匹克球等,讓青少年有更多運動選擇,與同伴一起學習新項目,共同進步、找到滿足感,自然就能維持下去。

運用運動科學的方法,也能為同學找到他們合適的運動項目。潘教授提及,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會推出的 「奧夢成真」計劃會安排退役運動員到學校擔任導師,其特別之處在於會為同學提供體適能測驗,測試同學在心肺耐力、上下身肌力、柔韌度、平衡力等不同方面的水平,運用科學化的測試了解他們身體的長短處,並為他們配對合適運動項目。例如下肢爆發力較好的同學,便較為適合足球、踏單車等項目,若上肢耐力較強,便更適合射箭、爬龍舟等運動。基於配對的概念,科學的應用能夠有效幫助同學尋找合適的運動項目,並培養成為專項,自然更能夠提升青少年持續運動的動力。

從實驗室走向大眾

在過去兩屆奧運,香港運動員取得極優異的成績,吸引不少媒體報導這些精英運動員背後的訓練過程,政府亦投放不少資源在體育項目或研討,供各大院校做科研。潘教授樂見大眾對於運動科學的認知及關注度有所提升,開始拋開「只要不斷加強練習,不論做甚麼運動都能進步」的固有思想,開始理解運動背後的原理,用科學化的方式使營養、鍛鍊、心理幾方面能夠配合,提升運動表現。

雖然大眾對運動科學的認知比起過往有所提升,但潘教授仍然希望繼續進行科普,把實驗室裡珍貴的研究結果帶到大眾眼前。潘教授在過去的研究過程裡,發現有很多論文、研究所講述的理論非常實用,但因為內容過於艱澀,所以難以讓大眾接觸;他在七、八年前開始,希望把這些資訊普及給大眾,透過不同媒介把運動科學推廣出去。

「當素未謀面的讀者特地留言指這些運動科學很實用、實在地幫助他們解決健康上的迷思,我感到十分鼓舞。」或許能夠讓人們注重運動細節,從而產生生活習慣、健康上的轉變,便是研究運動科學的最大意義。

運動與我們的未來

「成績差才會讀體育。」這個既定思維或許在我們的社會文化裡植根已久,但潘教授發現在過去幾年的大學聯招中,體育也是一門熱門科系,收分也有上升趨勢,這反映愈來愈多文武雙全的健將加入體育系,因此他希望社會逐漸認可運動是一門專業,是值得尊重的科學。潘教授寄語道:「希望入讀體育系的同學不但是對運動有熱情,還要明白做運動的價值並非單單在於爭取獎牌、個人得失,更需思考運動對於社會健康、凝聚力的意義,將來可以成為在香港推動運動的一分子。」

超科學的運動心得!

問:若凌晨時分才入睡,但睡夠8小時,這樣還算捱夜嗎?

答:算。人在夜晚會分泌褪黑激素,幫助入眠,這些激素到清晨時分便開始退去,進入清醒狀態,即使睡滿8小時,也會導致睡眠狀態欠佳,所以最好跟隨晝夜節奏入睡。

問:若想有效減肥,應該在早上還是晚上做運動呢?

答:目前科學界仍未有定論。每人習慣不一,最好因應個人生活節奏安排運動時間,才能有助持之以恆地運動。

問:減肥應該吃早餐嗎?

答:不一定。減肥背後的原理是減少卡路里總攝取量,若不吃早餐,但不注意卡路里攝取,反而會招致肥胖。

問:打籃球、游泳一定能長高嗎?

答:這是坊間常見的迷思,但身高其實由天生基因決定。雖然打籃球、游泳等運動有助骨骼發展,使骨骼更為強壯,但基因幾乎決定了身高上限,因此運動的影響十分微小。

/ Text | 樂瑤

/ Photo | Nick

相關閱讀: